今までも、スタッフとホームのおばあちゃんとではケーキ作りをしていますが、今回は「娘さんとお母さんでケーキ作りをしてみましょう」という計画。

なので、基本的に僕たちのすることは日程調整して、場所をお貸しすることくらい。

当日も、

場所:いつものお父さんとお母さんの食事席

道具と材料:娘さんが用意

オーブン:キッチンのものをお貸しする、使ってない時は空いてますから。

薪ストーブ:チョコとバターの湯煎と、くるみのロースト用に。火はついてるのでちょっと天板を拝借。

今までも、スタッフとホームのおばあちゃんとではケーキ作りをしていますが、今回は「娘さんとお母さんでケーキ作りをしてみましょう」という計画。

なので、基本的に僕たちのすることは日程調整して、場所をお貸しすることくらい。

当日も、

場所:いつものお父さんとお母さんの食事席

道具と材料:娘さんが用意

オーブン:キッチンのものをお貸しする、使ってない時は空いてますから。

薪ストーブ:チョコとバターの湯煎と、くるみのロースト用に。火はついてるのでちょっと天板を拝借。

という具合に。

僕たちはただおしゃべりしながら、美味しそうと眺めるだけ。

お母さんの秘伝のレシピを娘さんがアレンジして、それを元に作っていきます。

「お母さんは粉をふるう時に、いつも2回ふるってたよね」

「ケーキ型に紙を敷く時には、型紙をとって、しっかり入れてたよね」

と娘さんはお母さんに話しながら、一緒に作っていきます。

「よく一緒に作られたんですか?」と聞いてみると、

「私は食べるの専門だったかな」

でも、やっぱりその作っている姿を見ていたんですね、今は娘さんの作る姿を見て、なんとも嬉しそうなお母さんの表情。

二人から少し離れた薪ストーブの前には、お父さんがそれを優しそうな眼差しで見守っています。

という具合に。

僕たちはただおしゃべりしながら、美味しそうと眺めるだけ。

お母さんの秘伝のレシピを娘さんがアレンジして、それを元に作っていきます。

「お母さんは粉をふるう時に、いつも2回ふるってたよね」

「ケーキ型に紙を敷く時には、型紙をとって、しっかり入れてたよね」

と娘さんはお母さんに話しながら、一緒に作っていきます。

「よく一緒に作られたんですか?」と聞いてみると、

「私は食べるの専門だったかな」

でも、やっぱりその作っている姿を見ていたんですね、今は娘さんの作る姿を見て、なんとも嬉しそうなお母さんの表情。

二人から少し離れた薪ストーブの前には、お父さんがそれを優しそうな眼差しで見守っています。

こんな風に出来上がった、ブラウニー。

チョコの焦げる匂いと合わさって、なんとも甘い時間です。

医療や介護の専門職によくありがちなことだと思うのですが、「何かしなくっちゃ」と考えるあまり、「私たちがやらなきゃ」とかなってしまい、結局は家族や友人の出番を奪っていた・・・なんてことがよくあります。

また、社会的な役割という時に「社会」という言葉に引っ張られて、すぐに地域に役に立つようになんて考えちゃうことがあります。

でも、僕たちも含めて多くの人が、不特定多数の人の役に立つことよりも、特定の「大切な」「大好きな」誰かの役に立ちたいって思うだろうし、一緒にいたいって思うんじゃないかなと僕は思うんです。

だったら、僕たちはその人の人生の大部分を一緒に過ごしている人たちをエンパワメントしていくっていうのも悪くないんじゃないかなと思ってます。

お母さんと娘さんとお父さんの時間を過ごすきっかけを作って、一緒に過ごさせてもらった僕たちは、いつか思い出した時に、「あの時ね」って話せるような素敵な時間を戴いたように思います。

こんな風に出来上がった、ブラウニー。

チョコの焦げる匂いと合わさって、なんとも甘い時間です。

医療や介護の専門職によくありがちなことだと思うのですが、「何かしなくっちゃ」と考えるあまり、「私たちがやらなきゃ」とかなってしまい、結局は家族や友人の出番を奪っていた・・・なんてことがよくあります。

また、社会的な役割という時に「社会」という言葉に引っ張られて、すぐに地域に役に立つようになんて考えちゃうことがあります。

でも、僕たちも含めて多くの人が、不特定多数の人の役に立つことよりも、特定の「大切な」「大好きな」誰かの役に立ちたいって思うだろうし、一緒にいたいって思うんじゃないかなと僕は思うんです。

だったら、僕たちはその人の人生の大部分を一緒に過ごしている人たちをエンパワメントしていくっていうのも悪くないんじゃないかなと思ってます。

お母さんと娘さんとお父さんの時間を過ごすきっかけを作って、一緒に過ごさせてもらった僕たちは、いつか思い出した時に、「あの時ね」って話せるような素敵な時間を戴いたように思います。

最近、僕は「利用者さん」という言葉をfacebookやブログの場面では使わないようにしています。

だって、お互い利用し合うなんて、なんか気持ち悪くないですか?

お互い利用し合うよりも、一緒にお互い分かち合うの方がいいな、と思います。

チョコブラウニー、少し寝かせてバレンタインの日にみんなで頂きました。

株式会社リゾートケアハウス蓼科では、こんな風にいい感じの時間を一緒につくっていってくれる仲間を募集しています。

お気軽にお問い合わせください!

最近、僕は「利用者さん」という言葉をfacebookやブログの場面では使わないようにしています。

だって、お互い利用し合うなんて、なんか気持ち悪くないですか?

お互い利用し合うよりも、一緒にお互い分かち合うの方がいいな、と思います。

チョコブラウニー、少し寝かせてバレンタインの日にみんなで頂きました。

株式会社リゾートケアハウス蓼科では、こんな風にいい感じの時間を一緒につくっていってくれる仲間を募集しています。

お気軽にお問い合わせください!2016/02/17

”働く”を”楽しい”にする3つの要素

お金のため?

社会的な地位のため?

自分の居場所作りのため?

多くの人にとってはお金のためかもしれません。なにせ生活の糧ですからね。

もちろん必要です、お金。

私も大好きです、お金。

もっといっぱいあったらいいなぁとも思います。

しかし「仕事=お金」という感覚ではないんですよね。なんだか。

ぼんやりとそんなことを考えているときにこんな動画に出会いました。

Dan Pink : The Puzzle Of Motivation (やる気に関する驚きの科学)

ダニエル・ピンクさんはキャリア・アナリストで、アル・ゴア元副大統領のスピーチライターだった方です。そのTEDスピーチの中でこんなお話がありました。

お金のため?

社会的な地位のため?

自分の居場所作りのため?

多くの人にとってはお金のためかもしれません。なにせ生活の糧ですからね。

もちろん必要です、お金。

私も大好きです、お金。

もっといっぱいあったらいいなぁとも思います。

しかし「仕事=お金」という感覚ではないんですよね。なんだか。

ぼんやりとそんなことを考えているときにこんな動画に出会いました。

Dan Pink : The Puzzle Of Motivation (やる気に関する驚きの科学)

ダニエル・ピンクさんはキャリア・アナリストで、アル・ゴア元副大統領のスピーチライターだった方です。そのTEDスピーチの中でこんなお話がありました。

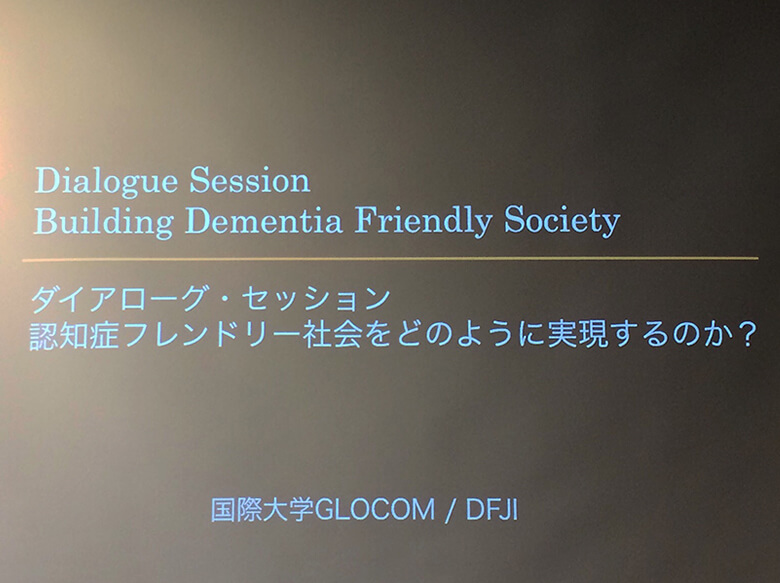

金銭的なインセンティブは、全体的なパフォーマンスに対してマイナスの影響を持ちうる。 ルールが明確で答えがすぐに導き出せるようなものでは、金銭的なインセンティブが機能し得るが、我々が直面している21世紀的な答えのないタスクで高いパフォーマンスを発揮しようとするのであれば、アメとムチではなく全く新しいアプローチが必要である。 そのアプローチとは、内発的動機付けに基づくアプローチである。 重要だからやる。好きだからやる。面白いからやる。 新しい運営システムのための3つの要素。自主性・成長・目的。 自主性:自分の人生は自分で決めたいという欲求 成長:何か大切なことに対して上達したい 目的:私たち自身よりも大きな何かのためにやりたい詳細は動画をご覧いただきたいのですが、このスピーチを聞いて自身の活動の原動力となっていることの言語化をしてもらった気がしました。 私はグループホームにおける認知症ケアをより良いものに!ということと並行して、「認知症フレンドリーなまちづくり(※)」に向けた活動も行っています。 (※)認知症フレンドリーとは、単に認知症の人に優しい人が多いということではなく、認知症の人が必要以上に自分の障害を感じずに、“普通の暮らしができる”ような機能が備わっている。という意味です。

認知症フレンドリー社会をどのように実現するか?

http://www.glocom.ac.jp/events/623

認知症フレンドリー社会をどのように実現するか?

http://www.glocom.ac.jp/events/623

RUN伴

http://runtomo.jimdo.com

RUN伴

http://runtomo.jimdo.com

超福祉展

http://www.peopledesign.or.jp/fukushi/

超福祉展

http://www.peopledesign.or.jp/fukushi/

Dシリーズ(全日本認知症ソフトボール大会)

http://d-series.jimdo.com

その活動は、会社から「これやって」と指示が出ているわけではなく、活動に参加することで報酬が得られるわけでもないのですが、ライフワークとして私の生活に組み込まれています。

なぜ私がライフワークとしてこの活動を行っているのか、上記の3つの要素に当てはめて考えてみました。

自主性:自分でやってみたいことを考え行動に移しています。

成長:一事業所の中で決まった仕事をしているだけでは出会えないような人との出会いからの学び・発見が得られます。より広いフィールドで活動してみたいという意欲が湧きます。

目的:固定概念化した介護の仕事の枠を超えた活動をしたい。認知症フレンドリーを切り口に、まちづくりへのアプローチをしたい。

これらの取り組みは、社会的にも重要なことですし、取り組みの内容が好きですし、なにより活動していて面白いです。

やりたいこと、取り組みたいことなどは人それぞれだと思いますが、様々な人が様々な切り口で「重要なこと・好きなこと・面白いこと」を発信していけたら、もっと介護という仕事のイメージが変わっていくのかな?と思っています。

Dシリーズ(全日本認知症ソフトボール大会)

http://d-series.jimdo.com

その活動は、会社から「これやって」と指示が出ているわけではなく、活動に参加することで報酬が得られるわけでもないのですが、ライフワークとして私の生活に組み込まれています。

なぜ私がライフワークとしてこの活動を行っているのか、上記の3つの要素に当てはめて考えてみました。

自主性:自分でやってみたいことを考え行動に移しています。

成長:一事業所の中で決まった仕事をしているだけでは出会えないような人との出会いからの学び・発見が得られます。より広いフィールドで活動してみたいという意欲が湧きます。

目的:固定概念化した介護の仕事の枠を超えた活動をしたい。認知症フレンドリーを切り口に、まちづくりへのアプローチをしたい。

これらの取り組みは、社会的にも重要なことですし、取り組みの内容が好きですし、なにより活動していて面白いです。

やりたいこと、取り組みたいことなどは人それぞれだと思いますが、様々な人が様々な切り口で「重要なこと・好きなこと・面白いこと」を発信していけたら、もっと介護という仕事のイメージが変わっていくのかな?と思っています。

そういえば、そんな取り組みに挑戦できる弊社では、素敵な人材を募集しています。

「こんな取り組みをしてみたい」

「こんなアイデアもってるんだけどどうだろう?」

「具体的にはわからないけど、介護を通してなにか面白いことをしてみたい」

などなどなんでも結構です。まずはお話するところから始めましょう。

求人ページ:http://carehome.co.jp/old/recruit/ よりお問い合わせください。

一緒に「重要なこと・好きなこと・面白いこと」に取り組んでみませんか?

そういえば、そんな取り組みに挑戦できる弊社では、素敵な人材を募集しています。

「こんな取り組みをしてみたい」

「こんなアイデアもってるんだけどどうだろう?」

「具体的にはわからないけど、介護を通してなにか面白いことをしてみたい」

などなどなんでも結構です。まずはお話するところから始めましょう。

求人ページ:http://carehome.co.jp/old/recruit/ よりお問い合わせください。

一緒に「重要なこと・好きなこと・面白いこと」に取り組んでみませんか?2015/04/28

認知症をニンチと呼ぶことについて

愚かなこと。愚かな人。とあります。 「痴」という字には、「愚かなこと、馬鹿」という意。 「呆」という字には、「愚か、馬鹿」「阿呆」という意。 つまり痴呆老人と書くと、馬鹿アホじいさん・馬鹿アホばあさんということになってしまいますよね。これを普通に行政用語としても公式に世の中で使われていたわけです。 それは差別や偏見も甚だしい!人権はどこに?さすがにマズいよね!ということで、「痴呆」から「認知症」に呼称が変更になったのです。 しかしその流れに逆行するかのような行為がタイトルにもある「ニンチ」という呼び方だと私たちは考えます。なぜ「認知症」を「ニンチ」と省略することに問題があるのでしょう? 主にそんな光景を見かける場面を見てみましょう。 残念ながら「ニンチ」と使っている人の多くは医療福祉従事者です。省略することで精通している感じ・熟練者っぽさを醸し出すことができるような感もあります。 「あの人ニンチだからさ」 「ニンチの人でしょ?」 「ニンチ進んじゃったね」 こんな場面を、耳にしたことある方もいらっしゃるかもしれません。 省略することのデメリットは以下の3つに分けられると思います。 【1】そもそも日本語として意味がおかしい。 「認知」という言葉を辞書で調べてみると、

(1)それとしてはっきりと認めること。 「目標を-する」 (2)法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子を,親が戸籍法の手続きによって,自分の子とする。認知されるとその子は非嫡出子となる。自発的に行うことを任意認知,裁判による場合を強制認知という。 (3)〘心〙〔cognition〕 生活体が対象についての知識を得ること。また,その過程。知覚だけでなく,推理・判断・記憶などの機能を含み,外界の情報を能動的に収集し処理する過程。(大辞林 第三版より)とあります。 認知できることは正常とされており、認知能力の低下した状態が認知症であるとしているのに、ニンチがある=認知症だとなんだかよくわからない日本語になっちゃいますよね。言語能力を疑われてしまいます。 【2】事実関係が誤って伝わってしまう。 認知がある=認知できる、正常であるということですが、 「ニンチ」を普段から使っている人との会話では、ニンチがある=認知症であるという意味になってしまいかねません。 なんだか会話がちくはぐになってしまいます。 「どっちやねん!?」です。(なぜか関西弁) 【3】自らの専門職としての信用を失墜させてしまう。 「ニンチ」という呼称に危機感をもった人はたくさんいます。 そして、そういう人たちの多くは認知症に対して、介護に対して、福祉に対して、地域づくりに対して、先進的に取り組まれている方が多いです。 うっかり「ニンチ」と言ってしまおうものなら、「あれ?」と思われてしまう可能性大です。 一瞬で信用ガタ落ちです。 また、「ニンチ」と省略する場面での会話として 「あの人ニンチだからさ・・」 この「・・」に隠れた言葉・思いとして、 「どうせすぐ忘れるでしょ」 「どうせわからないでしょ」 といった意があるように感じられます。この見下した・人権への配慮の感じられない言い回しからの脱却こそが、痴呆から認知症への呼称変更の狙い・目的であったのに、まさに逆行する行為になってしまっています。 このように「ニンチ」と省略することにメリットは見出せないので、省略しないに越したことはないと思うのです。 さて認知症と呼称が変更されてから約10年。 「ニンチ」と呼ぶ人がいる一方で、ここ最近では、認知症に関して少しずつ理解が深まり、 ・認知症になったからといって何もできなくなる、わからなくなるわけじゃない。 ・認知症になっても適切な支援や周りの理解があれば、主体的に生きていくことができる。 といった認識の変化が広まってきました。私たちもグループホームでの実践を通して経験としてそれを感じています。また、認知症当事者によるワーキンググループが昨年末に発足し、「私たち抜きに私たちのことを決めないで!」とメッセージを発することで、その声が国策にまで反映される運び(新オレンジプラン)となったことも記憶に新しいです。 なんだか認知症に関して新しい扉が開きそうな予感がしませんか? 私はそう感じています。 今はまだ「認知症」という言葉には、ネガティブな印象が強くある感が否めないですが、日々の取り組みなどから少しずつでもそんな新しい扉につながることを発信していき、認知症になっても変わらず暮らしていける地域づくりに取り組んでいきたいと考えています。

先日の買い物の一コマ。困ったときに助けてくれる人がいれば、ゆっくり支払いするのを待ってくれる店員さん・他のお客さんがいれば、お買い物も楽しめるのです。

2015/02/16